![]()

Dizionario di Storia Antica

Lemmi con iniziale - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario Storia Antica e Medievale Prima Seconda Terza Parte

![]()

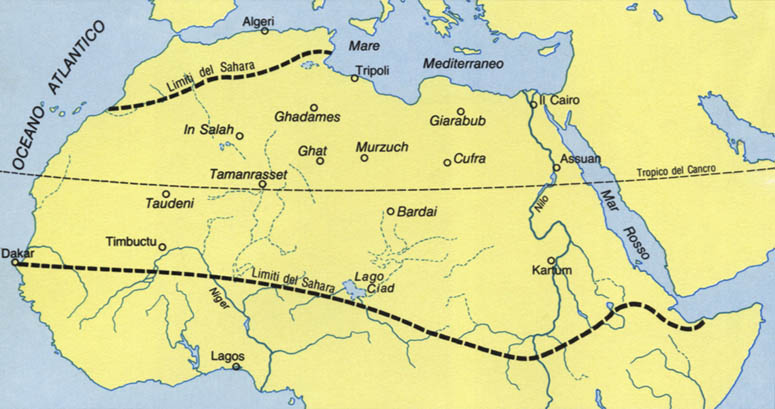

CAROVANIERO, COMMERCIO

Attività di scambio che aveva come protagonisti i mercanti che attraversavano il deserto del Sahara e congiungevano il Mediterraneo con l'estremo Oriente [Designazione generica con cui viene comunemente indicata la parte più orientale dell'Asia.] da una parte e con le coste occidentali dell'Africa dall'altra. Ebbe per oggetto, nel Sahara, il sale, gli schiavi, l'oro e i tessuti; in Siria le spezie, le droghe e la seta. In corso già nel basso Medioevo, si rafforzò nel XV e XVI secolo. Le grandi scoperte geografiche e l'espansione di commerci via mare non gli tolsero importanza. Nel XVI secolo le piste sahariane continuarono a convogliare oro da sud verso l'Africa settentrionale e l'impero ottomano. Questo si affermò come zona dell'oro, a differenza dell'Europa, dove l'argento, soprattutto di provenienza americana, dominava nelle monete più forti. Oltre che nelle relazioni sud-nord, grande importanza conservò come intermediario fra il Mediterraneo e l'estremo Oriente nell'acquisto, da parte degli europei, di pepe, spezie di vario genere e seta. Almeno fino al XVII secolo continuò così a rappresentare il tramite tra economie e culture diverse.

![]()

![]()

Operosità, energia attiva. ║ L'essere attivo. ║ Essere in funzione, in azione. ║ Per estens. - Essere in funzione, in uso, detto di cose. • Chim. - Concentrazione, sempre minore di quella effettiva, con cui una specie ionica entra nei vari equilibri chimici. • Ott. - A. ottica: proprietà di alcuni corpi (quarzo) di far ruotare il piano di polarizzazione della luce solare che li attraversa. • Contab. - Ognuno degli elementi che compongono l'attivo (V.) di un bilancio, cioè denaro liquido in cassa, cambiali attive, merci, ecc. • Dir. - Usato a volte in quanto sinonimo di attivo (V.), nel linguaggio commerciale indica i vari elementi da cui l'attivo è composto. • Econ. - A. bancaria al dettaglio: praticata dalle banche che hanno i loro sportelli nelle piazze principali, accettano depositi da tutti e offrono l'intera gamma dei servizi bancari (prestiti, anticipazioni in scoperto di conto, ecc.). Nella maggior parte dei Paesi europei, le banche maggiori traggono la loro forza da questa base di a.; negli Stati Uniti, invece, alcune delle più grosse banche del mondo non hanno nessun tipo di a. di questo genere: i loro depositi provengono dalle grandi imprese e dalla loro a. sul mercato interbancario. Esse concedono prestiti quasi esclusivamente alle imprese e ai governi. ║ A. bancaria off-shore: termine generico che si applica a ogni a. bancaria condotta al di fuori della competenza regolamentaria e, talvolta, fiscale delle autorità di un Paese. • Econ. pol. - L'a. economica dipende dall'esigenza dei popoli di soddisfare i propri bisogni, sia quelli più elementari legati alla sopravvivenza, sia quelli meno fondamentali per migliorare il proprio tenore di vita; essa consiste nella produzione e nel consumo di beni. Nelle società più evolute, i prodotti (beni e servizi, previamente prodotti per mezzo del lavoro umano e dei beni strumentali, ad esempio utensili, macchine, fonti di energia, materie prime) diventano oggetto di uno scambio mediato dal denaro (nel quale si esprime, alla fine, il potere di disporre dei beni, dei servizi, della mano d'opera, ecc.). L'a. economica si estende, oltre che alla vendita e all'acquisto, anche al risparmio, alle più svariate modalità di investimento, ecc. (tutti argomenti di studio dell'economia politica). • Fisiol. - Pavlov fu il primo studioso (1922-1935) dell'a. nervosa superiore, l'a., cioè, dei centri nervosi degli emisferi cerebrali e della regione subcorticale. L'a. nervosa superiore è alla base dei riflessi condizionati (V. RIFLESSO), mentre a. nervosa inferiore è detta quella che riguarda i segmenti del cervello e del midollo spinale regolanti i riflessi naturali, innati. • Fis. nucl. - Numero di disintegrazioni nucleari nell'unità di tempo; unità di radioattività è il curie, corrispondente a 3,7 × 1010 disintegrazioni al secondo.

L'atto o l'effetto del cedere qualcosa in cambio di qualcos'altro: s. di colpi, di cortesie, di informazioni, di notizie. ║ L'atto o l'effetto del confondere una persona o una cosa con un'altra: ci deve essere stato uno s. di persone. • Pol. e Giorn. - Voto di s.: nel linguaggio politico e giornalistico, espressione con cui si definisce la pratica illecita di procurare il voto o la preferenza per un partito o per un suo rappresentante concedendo o promettendo di concedere aiuti, favori o vantaggi materiali. • Econ. - Operazione mediante la quale due soggetti economici si cedono l'un l'altro un bene o una prestazione. Sotto il termine generale di s. rientrano il baratto, la vendita e la compera di beni (strumentali o di consumo), la cessione e l'acquisizione dell'uso di un fattore di produzione (terra, capitale, lavoro, ecc.), il pagamento di tributi come corrispettivo per servizi resi dallo Stato, la sottoscrizione di titoli di debito pubblico, lo sconto di cambiali. Lo s. permette di realizzare la circolazione dei beni e servizi, collegando produzione e distribuzione: esso si configura, infatti, come una scelta tra ciò a cui si rinuncia e ciò che si ottiene in cambio. Nei fatti, poi, la libertà di scelta dei singoli risulta limitata da molti fattori quali, ad esempio, la disponibilità di reddito o l'imposizione a scopi redistributivi di obblighi e/o divieti da parte dello Stato. Allo studio dello s. si dedicarono già gli economisti classici, ma è stato con il Marginalismo che tale fenomeno è stato indagato approfonditamente anche e soprattutto nei presupposti che lo rendono possibile. ║ Ragione di s.: rapporto che sta alla base dello scambio di due beni, cioè il valore di uno in termini dell'altro e viceversa. ║ Valore di s.: valore di un bene o di un servizio in termini del suo potere d'acquisto di un altro bene o servizio. Tale valore equivale al prezzo di mercato. ║ Intermediario degli s.: il bene usato in cambio di altri beni per rappresentarli e comunemente accettato nello s., ossia la moneta. ║ Libero s.: situazione che contraddistingue un regime di rapporti commerciali internazionali in cui sussista libertà di s. e siano, dunque, bandite le preferenzialità unilaterali. ║ S. in compensazione: pratica del commercio internazionale in base alla quale un esportatore accetta beni e servizi al posto di moneta a copertura parziale del suo credito. • Giochi - Gioco enigmistico che consiste nel cambiare di posto due lettere di una parola o di una frase, ottenendone un'altra di diverso significato: cAlOre, cOlAre; tOrno al lEtto, tErno al lOtto. • Ferr. - Apparecchio che permette di far passare un convoglio da un binario a un altro che da quello si dirama. Lo s. o deviatoio semplice, nella sua forma più elementare, è costituito da tre parti: il cambiamento o telaio degli aghi, il crociamento e la parte intermedia. Gli s. semplici possono essere destri, sinistri o simmetrici, a seconda del senso della deviazione; due s. semplici indipendenti l'uno dall'altro e collocati sullo stesso binario costituiscono uno s. doppio. Lo s. inglese è, invece, quello che consente il collegamento di due scambi intersecanti: esso può essere doppio o semplice a seconda che consenta o meno il passaggio su tutte e due le direzioni. • Trasp. - Nelle linee di contatto per trazione elettrica, si chiama s. aereo la particolare disposizione dei conduttori di contatto che consente il regolare transito dei pantografi in corrispondenza delle biforcazioni.

![]()

![]()

Commerciante, negoziante. • Giochi - M. in fiera: gioco di carte che si esegue tra un numero variabile di giocatori, con due mazzi, uguali, di carte speciali. Il mazziere mette sul tavolo da tre a cinque carte coperte e dispone, su queste, le poste pagate precedentemente dai giocatori. Dopo aver distribuito le carte del secondo mazzo tra i giocatori e averne messe alcune all'asta, il mazziere scopre le carte rimaste del primo mazzo. Nel corso di questa operazione i giocatori che posseggono le carte uguali (del secondo mazzo) a quelle chiamate dal mazziere (del primo mazzo) sono obbligati a consegnarle. Vincono i premi i giocatori che hanno le carte corrispondenti a quelle che erano state poste inizialmente coperte sul tavolo.

Deserto (8.000.000 kmq) dell'Africa settentrionale, il più vasto deserto del globo. Si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, con una breve interruzione solo in prossimità della stretta valle del Nilo. A Nord si affaccia sul Mediterraneo in corrispondenza della costa egiziana e di quella libica, a Sud si arresta alle pendici meridionali della catena dell'Atlante in corrispondenza degli Stati maghrebini. Politicamente il S. risulta diviso tra otto Stati: Algeria, Libia, Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Egitto e Sudan. • Geogr. - La regione si estende per una lunghezza di circa 4.000 km in senso Est-Ovest e per 2.000 km in senso Nord-Sud. ║ Morfologia: il S. è costituito da una piattaforma tabulare di età precambriana, al di sopra della quale si trovano rocce sedimentarie di formazione più recente. Gli elementi strutturali dello scudo sahariano sono orientati in direzione Nord-Sud nelle zone interne, mentre verso l'Oceano Atlantico risultano disposti con asse Est-Ovest. Spiccano diversi massicci sedimentari o vulcanici, alcuni dei quali raggiungono altezze considerevoli (Air, 1.800 m; Auenàt, 1.934 m; Hoggar, 3.000 m; Tibesti, 3.415 m); a parte tali vette, tuttavia, il deserto presenta un'altezza media di 300÷800 m s/m. Il paesaggio del S. può essere distinto in tre gruppi tipi, a seconda della differente azione erosiva del vento: le grandi aree a dune (erg), le piatte estensioni di pietrisco granulare costituito da ciottoli e ghiaie (serir) e le distese di nuda roccia levigata, frammentata talora in schegge acute e taglienti (hammāda). ║ Idrografia: il S. è percorso da una rete di letti di fiumi fossili (uidian); esiste inoltre una vasta circolazione di acque sotterranee, in falde a diversa profondità. Rivestono un'importanza fondamentale per la vita nel deserto gli affioramenti della falda freatica in corrispondenza di depressioni del suolo: qui sono possibili una vegetazione anche lussureggiante (oasi) e una limitata produzione agricola. Altrove la vita vegetale è totalmente assente o si assiste a speciali adattamenti alla siccità e al vento. La vegetazione erbacea è rappresentata da alcune Solanacee e Graminacee, oltre che da artemisie e cespugli xerofili. Anche la fauna presenta particolari adattamenti, in particolare per quanto riguarda il problema della disidratazione, delle elevate temperature e delle forti escursioni termiche (V. SAHARIANO). ║ Clima: l'aridità del S., come in tutti i principali deserti caldi, dipende dalla sua ubicazione in corrispondenza delle fasce tropicali, dove alte pressioni pressoché stazionarie determinano la mancanza quasi assoluta di precipitazioni (100 mm di pioggia all'anno), una temperatura diurna assai elevata (fino a 50 °C dell'aria e 70 °C della sabbia), accompagnata da una forte secchezza dell'aria e da un'intensa irradiazione notturna. Ne derivano oscillazioni termiche fino a 30 °C, che costituiscono un importante fattore di disgregazione delle rocce superficiali. Elementi climatici di primaria importanza sono i venti desertici, secchi e molto caldi, chiamati in vario modo (simùn, harmattan, ghibli, ecc.), che possono avere differenti intensità, durata e frequenza. • Etn. - La popolazione è costituita da Arabi e Arabo-berberi nel Nord, da Tuareg (nell'Algeria meridionale e nel Fezzan libico) e da Tebu (dall'oasi di Cufra fino oltre il Tibesti). Queste popolazioni, islamizzate e raggruppate in tribù, conducono vita nomade e praticano l'allevamento e il commercio carovaniero transahariano; nelle oasi si trovano tuttavia anche Berberi e Negri sudanesi sedentari dediti all'agricoltura. Il contrasto tra nomadi e sedentari è tuttora una fisionomia caratteristica del S., sebbene il nomadismo si sia notevolmente ridotto rispetto al passato. Riguardo alla distribuzione della popolazione, il S. presenta poche aree (le oasi e la valle del Nilo) fittamente abitate da popolazione sedentaria e vaste distese scarsamente abitate o raramente frequentate da gruppi nomadi. • Econ. - Si pratica l'allevamento di piccolo bestiame, soprattutto nella Mauritania, e del dromedario. Le coltivazioni irrigue sono limitate alle oasi dove si coltivano con successo datteri, frutta, orzo, miglio, ortaggi, erbe aromatiche. La povertà delle risorse agricole e i numerosi ostacoli naturali, presenti anche nelle oasi, unite all'arretratezza delle tecniche agricole, rendono molto precaria la condizione economica degli abitanti del S., le cui prospettive non sembrano essere migliorate con la scoperta dei giacimenti petroliferi; l'utilizzo di operai locali è infatti limitato alle operazioni di impianto e non riguarda quelle successive di estrazione e trasporto. • St. - Il S. fu abitato dall'uomo fin dal Paleolitico inferiore. I reperti litici del Paleolitico e del Neolitico e i numerosi graffiti e affreschi testimoniano la presenza di importanti insediamenti umani, la cui economia era basata sulla caccia e sulla pesca. A partire dall'VIII sec. a.C. si imposero i Garamanti, di stirpe berbera, fino al loro apogeo databile intorno al V sec. a.C. Successivamente le conquiste romane, limitate alla fascia costiera, e la penetrazione degli Ebrei provenienti dalla Cirenaica nelle oasi del S. orientale ridefinirono insediamenti e confini. A partire dall'VIII sec. gli Arabi presero possesso del S. e, conquistando l'Africa del Nord, diffusero la loro cultura e la loro religione in tutta l'area sahariana, entrando anche in relazione con i grandi Regni sudanesi (Ghana). Scomparsi gli Imperi del Sudan, il S. risultò completamente dominato dagli Arabi e dai loro alleati. Nel XIX sec. si riaccese l'interesse degli Europei per il S., che tuttavia trovarono nell'Islam un ostacolo alla loro penetrazione. All'opera delle singole missioni seguirono ben presto le operazioni militari, nelle quali si distinse soprattutto la Francia che penetrò nella regione da Nord. Ai margini occidentali del deserto, gli Spagnoli, occupata Villa Cisneros nel 1884, crearono la colonia di Río de Oro. L'Italia, occupate la Tripolitania e la Cirenaica (1911-12), ultimò la conquista libica soltanto nel 1933. Dopo la seconda guerra mondiale, il S. perse importanza come via di comunicazione commerciale. Con la dissoluzione degli imperi coloniali europei, la regione fu divisa fra i nuovi Stati africani.

Sahara: la "kesria", l'artigianale sistema di distribuzione dell'acqua in uso all'oasi di Timimoun

Il Grande Erg nel deserto del Sahara

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Individuo non libero, privo di ogni diritto umano e del tutto assoggettato alla volontà e all'arbitrio di colui il quale, giuridicamente, ne è il proprietario. ║ Per estens. - Che non ha la possibilità, o la capacità, di disporre liberamente della propria persona e delle proprie azioni, che è privo della libertà e dell'indipendenza, che è limitato nei suoi diritti; il termine è utilizzato frequentemente in senso politico e sociale. ║ Fig. - Dominato, asservito, dipendente. • Comm. - Contrario di libero, franco. ║ S. di dazio o di dogana: vincolo che impone al compratore di una merce il pagamento del dazio o di altri diritti doganali. ║ S. d'imposta: clausola che dispensa il venditore dal pagare l'imposta di consumo cui è soggetta la merce nel Paese di destinazione. • Artig. - Braccialetto alla s.: braccialetto di fattura semplice, d'oro o d'argento, talvolta recante pietre incastonate, largo, rigido o semirigido, simile a quello che le s. dell'antichità portavano sull'avambraccio.

Nome generico, usato di solito al plurale e collettivamente, di diverse sostanze aromatiche di origine vegetale (pepe, chiodi di garofano, cannella, noce moscata, zenzero, ecc.) usate per insaporire i cibi o aromatizzare le bevande. Le proprietà aromatizzanti delle s. sono dovute essenzialmente alla presenza di oli essenziali contenenti sostanze quali terpeni, fenoli, alcoli, aldeidi e chetoni, esteri, idrocarburi aromatici. È documentata presso i Babilonesi, gli Assiri e gli Egizi, come pure presso Greci e Romani, la larghissima diffusione delle s., provenienti per lo più dall'Estremo Oriente (India, Cina) o dal bacino del Mediterraneo. Nella Roma imperiale esse venivano utilizzate non solo in cucina (anice, pepe, capperi, timo, zafferano) o per aromatizzare i vini (timo, finocchio, mirra, cassia), ma anche nella preparazione di medicinali e cosmetici, e nel culto sia delle divinità sia dei morti. Già fiorente nell'Alto Medioevo, il commercio delle s. si incrementò enormemente al tempo delle Crociate e con la fondazione delle colonie latine in Oriente. La domanda era inoltre alimentata dalle teorie relative alle specifiche proprietà delle s.: al pepe e allo zenzero, per esempio, era attribuito un alto potere calorifico che ne determinò la diffusione nelle regioni del Nord Europa. Il commercio delle s. fu a lungo monopolio dei grandi mercanti, e tale merce era considerata così preziosa da essere utilizzata come strumento di scambio. Con la fondazione delle colonie portoghesi sulle coste dell'India, la Corona portoghese assunse l'esclusiva dello smercio delle s., che avveniva in gran parte presso un suo centro ad Anversa. Nel XVII sec. il fulcro del commercio delle s. si spostò ad Amsterdam, grazie alla supremazia olandese sul mare e alle conquiste coloniali nell'arcipelago malese. Nello stesso periodo iniziò tuttavia il declino delle s. nel grande commercio coloniale, soppiantate da altri tipi di merci, quali lo zucchero, il cacao e il caffè, il cui consumo crebbe in maniera rapidissima. Nel XX sec. le s. sono soprattutto utilizzate per esaltare il sapore e migliorare il gusto dei cibi, anche se ne è stata in parte riscoperta e valorizzata l'efficacia terapeutica. La normativa italiana relativa alla preparazione degli alimenti fissa i campi d'uso e le dosi massime accettabili delle sostanze aromatizzanti artificiali, mentre non pone alcuna limitazione nell'uso di aromi naturali.

Farm. - Sostanza vegetale o animale suscettibile di essere usata come medicamento, o da cui si possono estrarre principi medicamentosi. ║ Sostanza naturale o chimica, che introdotta volontariamente nell'organismo, ne modifica le condizioni fisiche e psichiche (V. STUPEFACENTE). ● Cuc. - Sostanza che per il suo aroma viene aggiunta agli alimenti onde migliorarne il gusto e serve come eccitante degli organi digerenti o come antisettico impedendo le fermentazioni microbiche intestinali. Molte d. sono piante esotiche, note sotto il nome generale di spezie. Tra le d. principali sono: il pepe, la vaniglia, il finocchio, l'anice, il garofano, la salvia, il lauro, lo zafferano.

| TABELLA DELLE DROGHE | ||||

|

Tipo |

Origine |

Impiego |

Effetti psichici e fisici |

Terapia |

|

ANFETAMINE (simpamina, benzedrina, metedrina) |

Prodotto farmocologico di sintesi |

Per via parenterale |

Ipereccitabilità, senso di potenza ed efficienza fisica, allucinazioni, delirio

di persecuzione, logorrea, tremore, depressione, paranoia |

A base di barbiturici |

|

COCAINA |

Da foglie di piante del genere Erythoxylon |

Per via orale, inalazione, iniezione |

Euforia, lucidità mentale, allucinazioni, delirio zoonoptico, effetti

simpatico-mimetici |

Anticonvulsivi, sedativi e barbiturici |

|

HASHISH e MARIJUANA |

Essudato resinoso e foglie di canapa indiana (Cannabis sativa) |

Inalazione o in preparati alimentari |

Simili all'LSD, ma meno intensi |

Cfr. LSD |

|

LSD (dietilammide dell'acido lisergico) |

Uno dei principi attivi della segale cornuta |

Per via orale |

Alterazioni dell'io, tachicardia, aumento della glicemia |

Vitamina PP, sedativi o tranquillanti |

|

MESCALINA |

Principio attivo del cactus messicano “peyotl” |

Per via orale |

Turbe della percezione visiva, amplificazione della coscienza, sensazione di

onnipotenza, insonnia, logorrea, anoressia |

Barbiturici |

|

MORFINA ed EROINA |

Alcaloide dell'oppio |

Per via sottocutanea o parenterale |

Scomparsa di dolori fisici o psichici, senso di potenza, forte rilasciamento

muscolare, depressione dei centri respiratori, miosi e areflessia pupillare alla

luce |

Psicoterapia |

Sostanza di natura proteica secreta da alcune specie di insetti e particolarmente dal baco da s. (larva del lepidottero Bombyx mori) attraverso due orifizi detti filiere. Tale sostanza prende la forma di due bavelle che, a contatto con l'aria, si rapprendono e si uniscono in un unico filo (bava); con esso l'insetto realizza il bozzolo, all'interno del quale si rinchiude nel momento della trasformazione da larva a crisalide e da crisalide a farfalla. ║ Fibra tessile a filamento continuo ottenuta mediante opportune operazioni sul bozzolo del baco da s. (V. OLTRE). ║ Fig. - Di s.: Detto di cosa che per aspetto ricorda quello della s.: pelle di s. ║ In senso generico, denominazione di fibre tessili animali a filamento continuo note anche come s. selvatiche. ║ S. vegetale: fibra tessile tratta da vegetali aventi qualche somiglianza con la s. del baco. ║ S. marina o bisso: filamento di colore biondo, ricavato da alcuni molluschi bivalvi che si trovano nel Mar Rosso e nel Mediterraneo. ║ S. artificiale: V. RAION. • Bot. - Filamento che sostiene l'urna dei muschi. • Ind. cart. - Carta s.: sinonimo di carta velina. • Ind. tess. - La lavorazione della s. inizia con la raccolta e una prima cernita dei bozzoli e prosegue con l'essiccazione e la spelaiatura (eliminazione dello strato superficiale); dopo una seconda cernita, i bozzoli vengono classificati secondo le dimensioni (crivellatura) e messi a macerare (al fine di rammollire gli stati esterni). A questo punto può iniziare la trattura (che può essere manuale, meccanica o automatica), con il passaggio nella bacinella, ove, mediante attorcigliamento di bave montanti, viene formato il filo. Esso viene, quindi, sottoposto a incannatura (trasformazione della s. greggia da matassa a rocchetti) e a stracannatura (trasformazione da rocchetto a rocchetto con pulizia del filato), per passare, poi, al filatoio. Lì i vari rocchetti vengono abbinati (binatura) e, dopo essere stati sottoposti a torcitura e a stagionatura, ricondotti a matasse (aspatura). • Encicl. - L'allevamento del baco da s. ha remote origini in Asia presso alcuni popoli confinanti con la Cina detti Serici, dal nome della loro capitale Sera. Attraverso i Cinesi la s. penetrò in Europa e si diffuse presso i Greci prima e i Romani poi, ma solo nel VI sec. d.C., quando due monaci appositamente inviati da Giustiniano in Cina per scoprire il segreto della s. tornarono con i bozzoli, se ne iniziò la coltivazione. Di spicco furono l'arte serica italiana tra il XIII e il XVII sec. (Catanzaro, Genova, Firenze) e quella francese dal XVI sec. (Lione, Parigi e Avignone), finché le guerre di religione e il conseguente esilio dei maestri setaioli ugonotti non favorirono la nascita di valide scuole anche in altre regioni europee (Germania, Svizzera, Paesi Bassi). L'introduzione del telaio meccanico determinò una grandissima espansione dell'industria a scapito della lavorazione artigianale; nel contempo venne abbandonata la sericoltura e dalla fine del XIX sec. l'Asia tornò ad approvvigionare i mercati europei. L'industria della s. entrò in crisi in Occidente dopo la prima guerra mondiale, allorché, contemporaneamente a un aumento nei costi di produzione, si diffusero le fibre chimiche; in questo modo, è accaduto che la s., pur rimanendo in assoluto il tessuto più pregiato, è giunta a coprire appena qualche punto percentuale del consumo complessivo di fibre tessili.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()